【象徴解釈Vol.48】頭蓋骨の象徴 ― 死と叡智の扉をひらく

死を越えて語りかける象徴

頭蓋骨は、死の象徴として恐れや敬意の対象になってきた一方で、「死の先にある知恵」「存在の本質」としての深い意味を担ってきた。文明の交差点において、頭蓋骨はしばしば神聖視され、時に畏れ、時に崇められてきたのである。死の象徴でありながら、そこには「再生」「真理」「永遠」といった生命の奥底に触れる暗示が織り込まれている。この記事では、日本を含む東洋、西洋の文化や神話における頭蓋骨の位置づけを辿りつつ、占いや夢分析にも活用できる象徴としてその多層的な意味を探っていく。

日本における文化・思想・神話による捉え方

日本において「頭蓋骨」は、忌避の対象であると同時に、宗教的・哲学的な意味合いを深く持つ象徴である。とくに仏教思想や民間信仰においては、頭蓋骨は「無常」の象徴とされ、人の命が有限であることを教える重要な教材であった。

たとえば、禅宗においては「骸骨の観想(がいこつのかんそう)」と呼ばれる修行法があり、これは死体や骨を観察し、肉体の滅びゆく性質を理解することで、執着を捨て、悟りへの道を進むための手段とされた。また、『一休宗純』の逸話でも、頭蓋骨を手に持ち「死」を見つめる場面が記録されており、彼の無常観と生の本質を見極める視点がうかがえる。

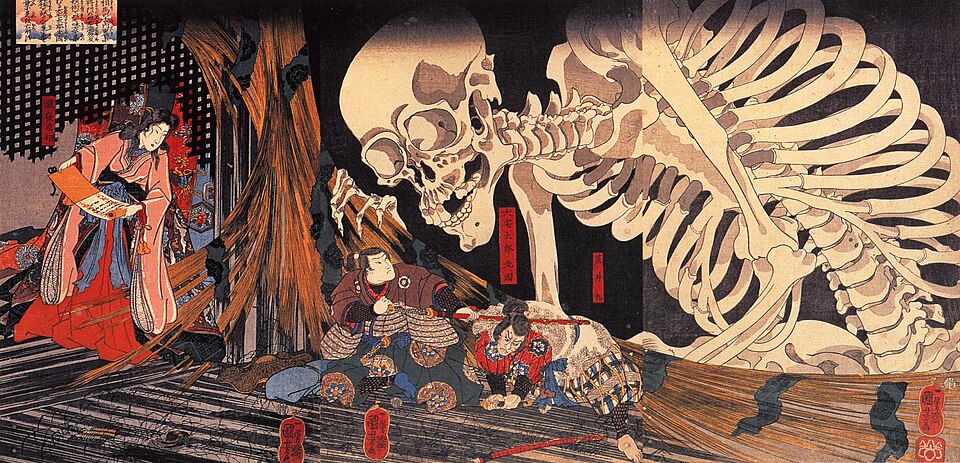

さらに、江戸時代には「しゃれこうべ(洒落髑髏)」と呼ばれる頭蓋骨の意匠が流行し、戯画や工芸品に描かれることもあった。これは死を風刺する意図とともに、「生を楽しむ」ための逆説的なモチーフとして機能していた。歌川国芳による妖怪画や、黄表紙などにもその姿が見られ、人々の死生観が文化の中に根ざしていたことを物語っている。

また、民間伝承の中では、頭蓋骨が「たたり」や「怨霊」と結びつくこともあり、特定の場所に遺骨を埋葬せずに放置することが「祟りのもと」として語られていた。特に戦没者や非業の死を遂げた者の頭蓋骨は、「物言わぬ告発者」として、再供養や慰霊の対象となる。

このように、日本における頭蓋骨の象徴性は、死の恐怖だけでなく、「生とは何か」「魂とは何か」を問いかける哲学的な意義を含んでいる。

(日本以外の)東洋文化・思想・神話による捉え方

中国の道教や仏教においても、頭蓋骨は死と再生、無常の象徴として重要な役割を果たしている。道教では、頭蓋骨を用いた修行や儀式が存在し、死を超越するための象徴とされる。また、仏教においては、頭蓋骨を用いた瞑想が行われ、無常観を深める手段とされている。

インドのヒンドゥー教では、破壊と再生の神であるシヴァが頭蓋骨の装飾を身に着けていることがあり、死を超越した存在としての象徴とされる。このように、東洋の文化や思想において、頭蓋骨は死と再生、無常の象徴として広く認識されている。

西洋の文化・思想・神話による捉え方

西洋において、頭蓋骨は死と再生、時間の流れを象徴するものとして広く認識されている。中世ヨーロッパでは、「メメント・モリ(死を忘れるな)」の象徴として、頭蓋骨が芸術や文学に頻繁に登場した。また、ルネサンス期の静物画には、頭蓋骨が描かれ、人生の儚さや無常を表現している。

さらに、キリスト教においては、頭蓋骨は罪と贖罪の象徴とされることがある。例えば、アダムの頭蓋骨がゴルゴダの丘に埋められ、その上でキリストが十字架にかけられたという伝承が存在する。このように、西洋の文化や思想において、頭蓋骨は死と再生、罪と贖罪の象徴として深く根付いている。

象徴から読み解くメッセージ

頭蓋骨は一般的に「死」や「終わり」を象徴すると認識されているが、スピリチュアルな文脈においては、それだけにとどまらない多層的な意味を持つ。むしろ、死の象徴であるがゆえに「再生」「変容」「本質の露呈」という深い精神的テーマと結びつく。

多くの伝統文化において、頭蓋骨は「物質的な肉体の終わり」の象徴であると同時に、「霊的な真実への入り口」とされてきた。たとえばチベット密教では、頭蓋骨杯(カパーラ)を通じて輪廻や空性といった仏教的教義が象徴され、死は恐れるべきものではなく、悟りへの通過点とされる。また、シャーマニズムにおいても、頭蓋骨は霊と交信するための媒体であり、肉体を超えた存在へのアクセス装置として用いられてきた。

スピリチュアルメッセージの中で、頭蓋骨は「表層の自己の死」とも読み解ける。すなわち、これまでの価値観、執着、固定された思考を解体し、新しい視座へと自己を導くプロセスを象徴する。頭蓋骨は顔の皮膚も肉も削ぎ落とした「素顔」であり、そこには偽りのない純粋な自我の核が表現されている。

さらに、頭蓋骨は「恐怖」と向き合う象徴でもある。自己の内面に潜む無意識の恐れ――老い、病、死、無価値感――そうしたものと直視し、受け入れることでこそ、魂の進化が始まる。言い換えれば、頭蓋骨は「真の生を生きるための死」の象徴といえる。

このように、頭蓋骨のスピリチュアルなメッセージは、単なる終焉ではなく、精神的な脱皮と再生の呼びかけである。恐れの中にこそ、真理が宿っているという逆説的な教えを、頭蓋骨は黙して語っている。

占断に用いる際の考察

タロットとの関連

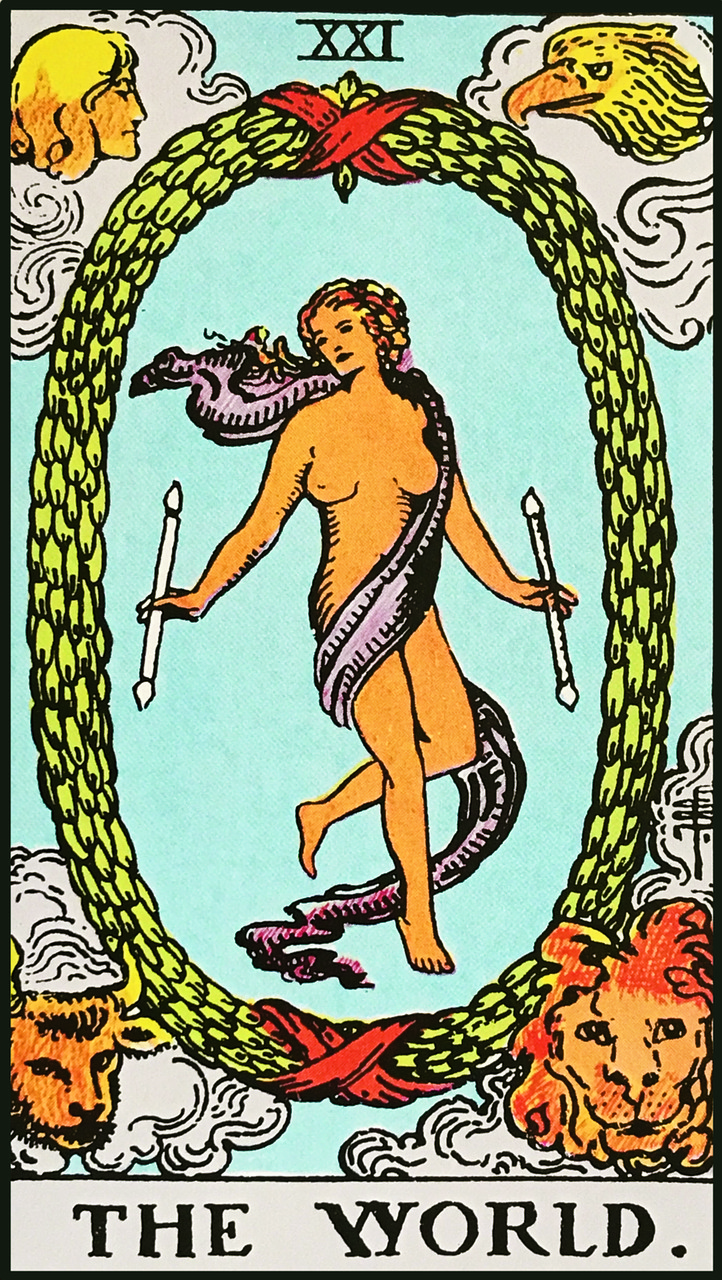

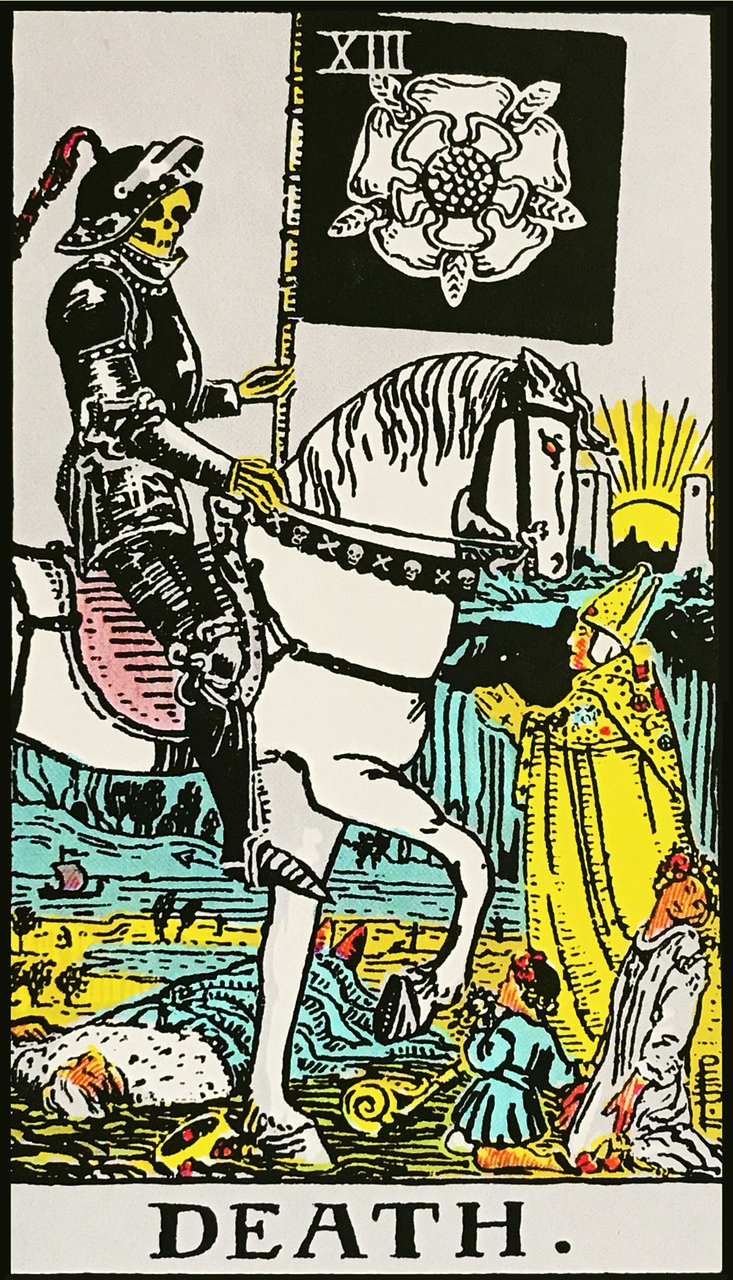

タロットカードにおいて、頭蓋骨は死と再生、変容の象徴として描かれることがある。例えば、「死神(Death)」のカードには、頭蓋骨が描かれ、終わりと新たな始まりを示している。このカードは、変化や転換点を意味し、古いものを手放し、新たな可能性を受け入れることを促す。

また、「隠者(The Hermit)」のカードでは、頭蓋骨が内省や瞑想の象徴として描かれることがあり、自己探求や精神的成長を示す。このように、タロットにおいて頭蓋骨は、死と再生、変容、内省の象徴として重要な役割を果たしている。

運気との関係

運気との関係では、頭蓋骨が示す変化や再生の象徴性から、停滞していた状況が動き出す兆しや、新たなチャンスの到来を意味することがある。また、過去の問題やトラウマを手放し、前向きな変化を迎えるタイミングを示すこともある。

夢分析

頭蓋骨が夢に現れるとき、それは多くの場合「変容」「真実の顕在化」「死と再生」「恐れの可視化」といったテーマを象徴している。表面的なイメージとしては不気味さや死の印象が強いが、スピリチュアルな視点では、それが警告や終焉を意味するだけでなく、むしろ人生の転機、精神の再構築、自己の深層との対話の始まりを示唆することが多い。

また、夢に現れる頭蓋骨は、「見たくないもの」「向き合いたくない現実」が象徴化された姿である場合もある。それは、死への不安にとどまらず、人生の方向性や人間関係、役割意識といったテーマにも関係する。

以下に、象徴パターンごとの夢解釈を記す。

1. 頭蓋骨を見つける夢

発見の夢は、無意識に抑圧していた感情や記憶、または過去の体験が意識に浮かび上がろうとしていることを示す。自己の一部を再発見するサインでもある。

2. 自分の頭蓋骨を見る夢

アイデンティティや存在意義への問いかけ。自己の本質や限界を再確認し、価値観の見直しを促している。現実逃避から脱し、現実を直視する段階に入っている可能性がある。

3. 誰かの頭蓋骨を見る夢

対人関係における真実が暴かれる予兆。他者に対する幻想や期待が剥がれ、より現実的な関係性が求められる時期に来ている可能性がある。

4. 頭蓋骨を手に取る夢

変化を自ら受け入れようとしているサイン。恐れや不安を直視し、自分自身の在り方を問い直す勇気を持ち始めている。

5. 頭蓋骨が喋る夢

内なる声(無意識)のメッセージを象徴。そこには重要な警告やアドバイスが含まれていることが多く、夢の中での言葉がキーワードとなる。

6. 頭蓋骨が砕ける夢

古い価値観の崩壊。これまで信じてきたもの、頼りにしていた基盤が崩れることで、新たな段階に進む準備が整っていることを示す。人生のリセットの予兆とも読める。

7. 頭蓋骨が積み上げられている夢

死の象徴が集合している状態は、過去の積み重ねを象徴する。カルマ的な解消、または無意識に溜まった「処理しきれていない経験」の可視化。過去を振り返る必要性がある。

まとめ

頭蓋骨の夢は、恐れと真実を映す鏡である。それは終わりの象徴であると同時に、精神的な再構築の入口でもある。自分自身の限界、死生観、そして本質と向き合うことで、魂は再び歩き出す。夢に現れる頭蓋骨は、「恐れを超えたその先にこそ、あなたの本当の姿がある」と伝えている。

死と再生を統べる「骨」の叡智

頭蓋骨は単なる「死の痕跡」ではない。それはむしろ、肉体の終わりを超えてなお語りかける「生命の証」であり、「霊的な存在の器」として扱われてきた。タロットにおける「死神」のカードをはじめ、多くの神話や儀式の中で、頭蓋骨は真理を照らすランプのような役割を果たしている。恐怖を通して人間存在の本質を照らし、変容の入口へと導く。死を避けることはできないが、それを象徴として正しく読み解くことで、生きることの意味をより豊かに捉える力が養われるのだ。

記事)小鳥遊

【Crossroad Tarot】二者択一タロットメール鑑定

・それぞれの選択肢の未来予測と選択の際のアドバイス

・タロット展開法「Crossroad Tarot・二者択一スプレッド:7枚引き」

・鑑定文は5000文字前後

・サンプル鑑定書公開中。

⇒鑑定価格:9,800円(税込)