【象徴解釈Vol.56】山の象徴―魂が試される高みの形で

人はなぜ山に惹かれるのか

山は、古代より神の座とされ、信仰や修行の対象として崇められてきた。人はなぜ、あえて困難な山を登ろうとするのか。そこにあるのは単なる地形ではなく、魂が引き寄せられる“高さ”という象徴である。本記事では、日本から世界に至るまでの文化・神話における「山」の意味をたどり、精神性、目標、孤高の力としての山の象徴性を探っていく。

日本における文化・思想・神話による捉え方

日本において「山」は、古代から神聖な存在とされ、神が宿る場所=「神奈備(かんなび)」として崇敬されてきた。神社の起源はしばしばこの「山そのもの」を信仰の対象とした「自然信仰」に遡る。たとえば、奈良県の三輪山は山全体が御神体とされ、大和朝廷の祖神である大物主神(おおものぬしのかみ)を祀る大神神社(おおみわじんじゃ)は、本殿を持たず、山に向かって拝する形式を採っている。

また、山岳信仰においては、山は現世と他界をつなぐ結節点と見なされてきた。死者の魂が向かう「他界」は、しばしば西の海の彼方、または山の彼方にあるとされ、山は霊的な境界であり、祖霊の宿る場所とも考えられた。たとえば、青森県の恐山(おそれざん)や熊野三山、比叡山、立山などは「死と再生」の象徴としても知られている。

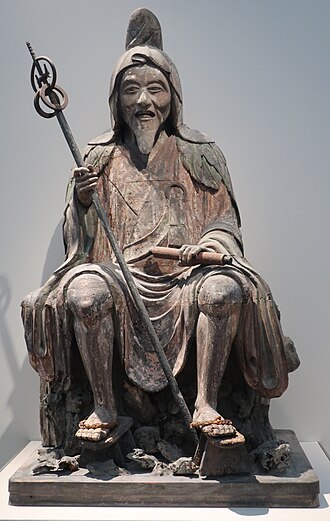

修験道では、山は修行の場であると同時に、神仏との交信の地でもある。役小角(えんのおづぬ)によって開かれたとされる大峰山(奈良県)や、蔵王山、羽黒山などは、山伏たちが厳しい修行を積む霊山として今日まで伝承されている。

文学作品においても、山はしばしば「人生の試練」「孤高」「自然との一体化」を象徴する。『方丈記』や『徒然草』には山中での隠遁生活への憧れが描かれ、自然の中に真理を見出すという東洋的精神性が色濃く反映されている。

さらに、山は農耕社会において水源としての機能を持ち、田畑を潤す生命の源であると同時に、狩猟・採集の場として人々の生活を支える場でもあった。山神(やまのかみ)信仰や田の神が春に里に降り、秋に山へ戻るという「神の来訪神思想」は、日本文化の基層に深く根差している。

(日本以外の)東洋文化・思想・神話による捉え方

東アジア全域において、「山」は天地をつなぐ聖なる領域としての性格を帯びている。とりわけ中国の道教・儒教・仏教においては、山は精神修養と神仙の住処、あるいは仏国土としての象徴性を有している。

中国では「五嶽(ごがく)」と呼ばれる五つの名山(泰山・華山・衡山・恒山・嵩山)が、古代から国家の守護と皇帝権威の象徴とされてきた。なかでも「東岳」泰山(たいざん)は、死者の魂が昇る山としても信じられ、皇帝が「封禅(ほうぜん)」と呼ばれる儀式を行った場でもある。この儀式は、天と地をつなぎ、王権が天命によることを天下に示す宗教政治的な行為だった。

また、道教においては「山中他界観」が存在し、不老不死の仙人は高山の奥深くに住むとされた。代表的なのが「崑崙山(こんろんざん)」であり、西王母(せいおうぼ)という女神が住む理想郷として古くから詩文にも多く詠まれてきた。この崑崙山は天界と人間界の中間にあり、黄河の源であると同時に、世界の中心とみなされることもある。

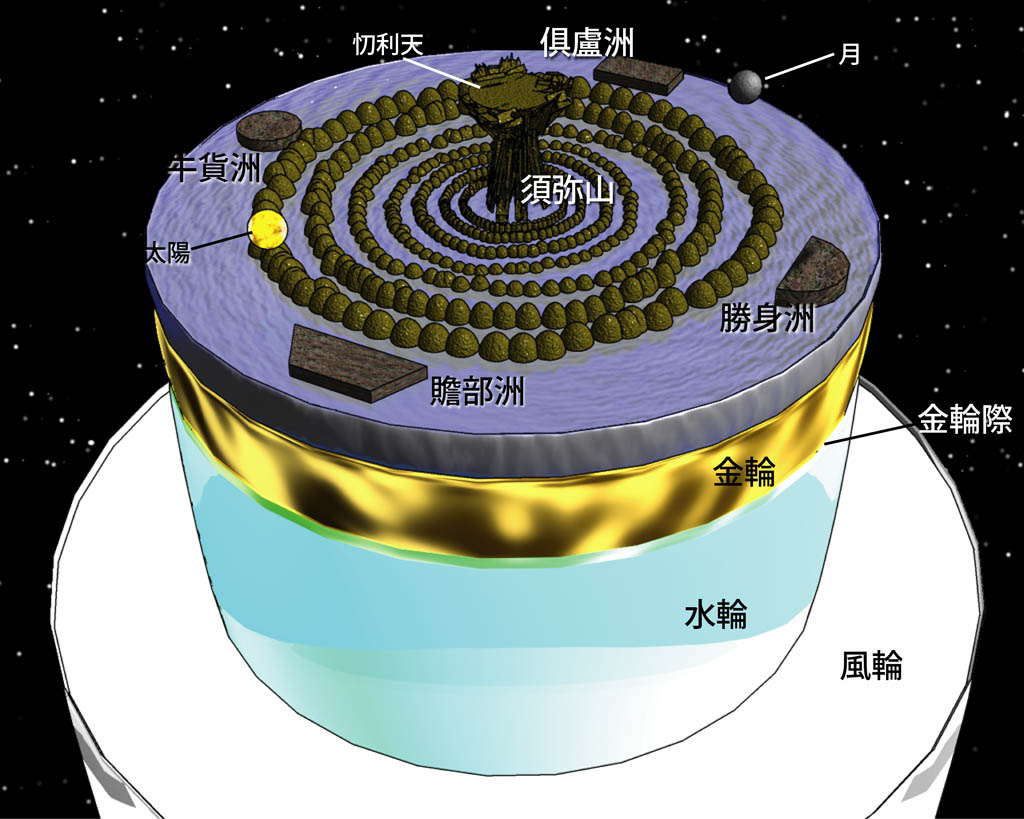

インド哲学においても、山は聖なる象徴である。特に「須弥山(しゅみせん)」は仏教・ヒンドゥー教・ジャイナ教の宇宙観における中心山であり、宇宙の構造を示す根本的存在とされる。須弥山は地上世界を支え、三十三天(忉利天:とうりてん)と呼ばれる神々の世界を載せる聖域である。仏教における曼荼羅では、しばしば中央に位置し、仏や菩薩の居所として描かれる。

さらに、チベット密教においては「カイラス山」が極めて重要な信仰対象である。この山はシヴァ神の住処とされる聖地であり、巡礼者が周囲を一周する「コルラ」を行うことで、罪が浄化されると信じられている。このように、山は輪廻からの解脱・浄化・神性との合一を意味する霊的象徴として位置づけられている。

韓国の山岳信仰においても、たとえば「智異山(チリサン)」などは修行者の拠点とされ、仏教的霊場として栄えた。また、巫俗(ムーダン)においては「山神堂(さんしんだん)」で山の神を祀る信仰があり、儒教・仏教・巫俗の信仰が融合する土壌が見られる。

西洋の文化・思想・神話による捉え方

西洋において「山」は、神の住まう場所、または人間が神に近づくために登る場所として象徴的意味をもってきた。古代ギリシア神話では、「オリュンポス山」がその代表例である。オリュンポス山は、全知全能のゼウスをはじめとするオリュンポス十二神の住まう聖域とされ、人間の領域とは明確に区別された神聖不可侵の場所である。

通常、12神の神々はゼウス・ヘーラー・アテーナー・アポローン・アプロディーテー・アレース・アルテミス・デーメーテール・ヘーパイストス・ヘルメース・ポセイドーン・ヘスティアーである。12柱目にはヘスティアーを入れるのが通常であるが、ディオニューソスを入れる場合もある。これは、十二神に入れないことを嘆く甥ディオニューソスを哀れんで、ヘスティアーがその座を譲ったためとされる。また、ごくまれにポセイドーンやデーメーテールなどが外されることもある。

この「高所=神の領域」という思想は、後のキリスト教においても引き継がれる。旧約聖書では、モーセが「シナイ山」に登り、神から十戒を授かる場面が登場する。ここでも山は「啓示と契約の場」であり、人間が神と交わるための垂直的な媒介となる。

また、キリスト教における「変容の山(Mount of Transfiguration)」では、イエスが神性を弟子たちに示す場として山が選ばれ、霊的な「次元上昇」の象徴ともなる。これらの文脈では、山は単なる地理的存在ではなく、「精神的上昇」「聖なるヴィジョン」「啓示の光」といった超越性の象徴と解される。

中世のキリスト教神秘主義においても、山は神との一致(ユニオ・ミスティカ)を目指す内的修行の比喩として語られる。たとえば、スペインの聖ヨハネ(San Juan de la Cruz)はその詩『カルメル山の登攀』の中で、山を「魂が神に至るまでに通る浄化と昇華の過程」として描いた。

近代以降の思想や文学では、「山」はしばしば「自然との合一」や「内的探求の場」として登場する。ロマン主義詩人ウィリアム・ワーズワースは、アルプスの山々を霊的高揚の源として描き、またヘンリー・デイヴィッド・ソローも『ウォールデン』で、山や自然の中に人間の真理と再生を見出そうとした。

さらに心理学的観点では、ユング心理学において山は「自己(セルフ)」の象徴とされる。すなわち、個人が自己の中心核へと至るための試練と成長の象徴であり、「山に登る夢」はしばしば人生の課題を克服する象徴的プロセスとみなされる。

このように、西洋文化における山の象徴は、「神性」「霊性」「到達目標」「試練」「内的旅路」といった多層的意味を含んでおり、人間の精神的成長や超越願望と深く結びついている。

象徴によるスピリチュアルメッセージ

山は、魂が目指す「高み」や「目的地」を象徴する存在である。人間は平地に生まれ、日々の暮らしを営むが、どこかで「もっと高い場所」「見晴らしの良い場所」へと向かいたくなる衝動を内に抱えている。その衝動こそが、霊性の目覚めであり、魂の進化欲求でもある。

山の象徴には、「試練」と「到達」の両義性がある。登山には困難が伴い、ときに足を止め、回り道をし、滑落の危険と隣り合わせになる。しかしその一歩一歩が、実は内面の成長そのものである。「登る」という行為は、自我の限界を超えて自己超越に向かう旅であり、そのたびに魂は鍛えられていく。

山頂に立ったとき、人は初めて「見える景色」がある。それは、物理的な景観だけでなく、「視座の変化」「価値観の刷新」「孤高からの叡智」である。低きにいては見えなかった人間関係の本質や、悩みの構造が、頂きに立つことで全体像として把握できることもある。

また山は「沈黙と孤独」の象徴でもある。霊的な目覚めは往々にして喧騒から離れた静寂の中で起こる。山の中で自分自身と向き合うとき、魂は最も素の状態となり、真の欲求と対話を始める。「本当に求めていたものは何か」「どこへ向かいたいのか」。それらの問いが、自然と心の中に浮かび上がるのである。

さらに山は「根を張る力」と「天に向かう力」という両極を内包している。大地に深く根を下ろしながら、空高くそびえ立つ姿は、地上にしっかりと自らの役割を持ちながらも、霊的理想に向かって努力する魂のあり方そのものを映し出す。

山という象徴は、今あなたが取り組んでいる課題や迷いが、決して無意味ではなく、むしろ「魂の修行の場」であることを教えてくれている。目の前の一歩を丁寧に進めること、それが最終的に山頂に至る道であり、あなたのスピリチュアルな成熟へとつながる道となる。

占断に用いる際の考察

タロットとの関連

―象徴をもつタロットカード3選とその象徴的な働き―

タロットカードの中には「山」の象徴が意識的に描かれたカードが複数存在する。いずれも「人間の意志の試練」や「精神の到達点」を語る上で重要な意味を持っており、図像に込められた山の描写は、それぞれ異なる形でスピリチュアルな課題や魂の旅路を象徴している。

1. 愚者(The Fool)に描かれる山

愚者のカードの背景に描かれている山は、魂の旅の「原点にある可能性」と「これから登るべき未知の試練」を象徴する。山はまだ遠くにあり、登る準備も整っていないが、愚者はその存在を無意識のうちに感じ取りつつ、新たな一歩を踏み出している。

この山は、人生の目的や使命、または到達すべき霊的高みを象徴し、愚者の「自由な心」と「信頼に満ちた旅路」が、それを可能にするというメッセージを含んでいる。言い換えれば、「山はあるが、恐れるな」と語りかけているのである。

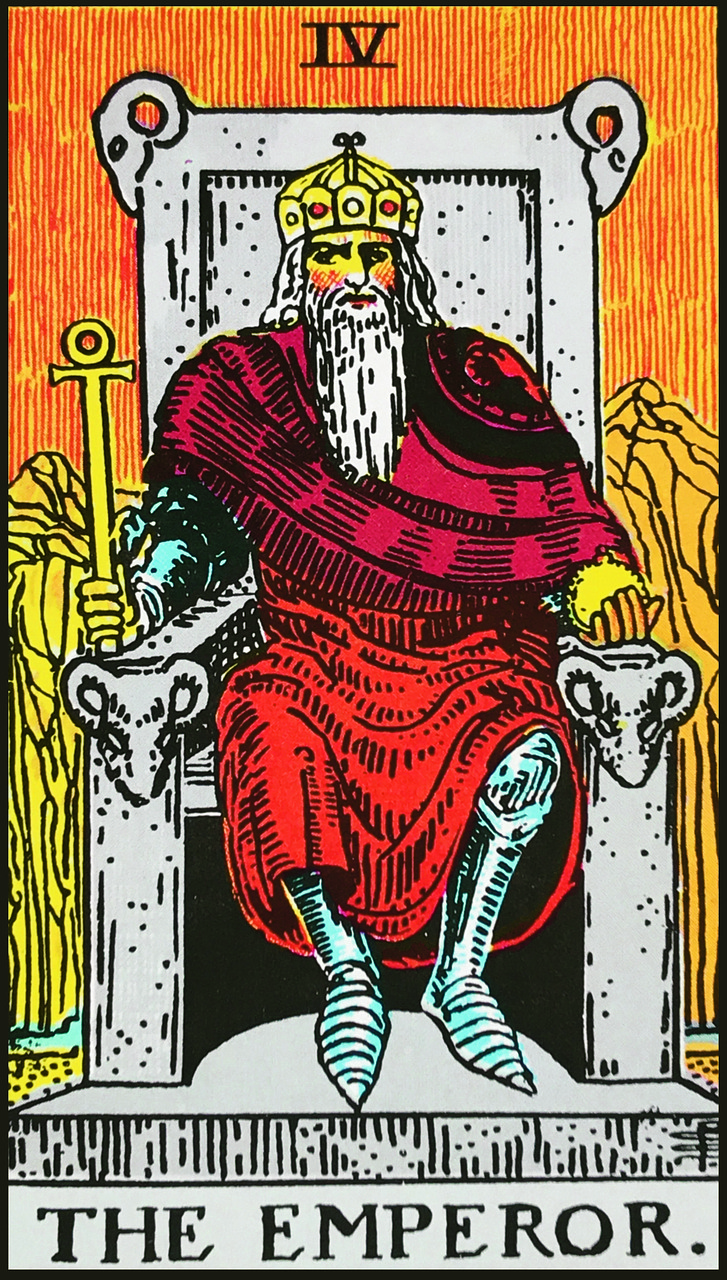

2. 皇帝(The Emperor)に描かれる山

皇帝の背後にそびえる岩山は、「不動の権威」「意志の確立」「現実の頂点に立つ者」の象徴である。この山は、ただの自然ではなく、支配者たる者が築き上げてきた努力と統制、または試練を乗り越えて得た「地位」と「責任」の象徴でもある。

ここでの山はすでに征服された対象であり、「登るべき山」というよりも「登り切った山」である。つまり、皇帝は山の上に玉座を築き、過去の経験を土台に、秩序と意志で世界を守る存在となっている。

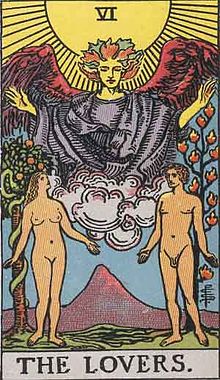

3. 恋人たち(The Lovers)に描かれる山

恋人たちのカードの中央奥に描かれた山は、「魂の選択」「内なる統合」「霊的男女の一致」の象徴である。二人の間にある山は、障害や隔たりとも見えるが、実は二つの存在がひとつに向かうために必要な「超えるべきもの」「成長の象徴」として描かれている。

この山を介して、二人は同じ目的地を見つめる。その先にあるのは、単なる恋愛ではなく、魂の融合と霊的な契約である。このカードの山は、「試練があるからこそ絆が強まる」「試練こそが真の統合を促す」という象徴的意味をもつ。

以上のように、タロットにおける山の象徴は、登る前の可能性(愚者)、登り切った結果の権威(皇帝)、そして越えてこそ深まる統合(恋人たち)と、人生のステージや選択の段階を映し出している。山は単なる背景ではなく、カード全体のメッセージに重層的な意味を加えているのである。

象徴に関連する運気

―山が関係する運気とその解釈―

山という象徴が関係する運気は、次のような分野にわたる。いずれも「試練」「到達」「自立」といったキーワードと結びつくため、占断においては長期的視野と精神的成長を求めるテーマとして用いられることが多い。

1. 自立運・目標達成運

山は登る対象であり、また一度登り切れば達成感を伴う象徴である。そのため、自立や独立を促す運気と深く結びつく。誰かに頼らず自分の力で未来を切り拓いていこうとする姿勢や、自分の足で一歩一歩積み重ねる努力が求められる場面において、山の象徴は特に有効である。

2. 勉強運・修行運

山は古来より「修行の場」「求道の象徴」として扱われてきた背景をもつ。そのため、学問や技術、精神的な修養といった面での運気の上昇と関連する。特に、途中で投げ出さずに粘り強く取り組む姿勢を必要とする受験や資格取得、専門分野の探究などにおいて、山は支えとなる象徴となる。

3. 仕事運・昇進運

山は「高み」「到達」「地位」とも関連することから、キャリアにおける昇進や役職就任といった運気にも通じる。ただし、そこには責任や重圧も伴うため、「安定」や「楽さ」を求める時期にはあまり適さない象徴でもある。逆に、目標を持ち、努力を惜しまない者にとっては大きな支援となる。

4. 健康運(持久力・回復力)

山登りには体力・根気が要るように、山は健康運の中でも特に「回復力」や「持久力」に通じる象徴といえる。すぐに結果を求めるのではなく、時間をかけてじっくりと体力や心の健やかさを取り戻していくような場面で、山の象徴は非常に力強く働く。

5. 精神運(人生哲学・霊性向上)

山は「天に近づく場所」として、精神的高揚や霊的覚醒を象徴する。精神修養、瞑想、内省といったテーマにおいては、山の運気は深い意味をもつ。人生の意味を問い直すとき、または内的な導きを得ようとする場面で、山の象徴はその人の心を高みへと導く。

このように、「山」は一朝一夕では動かない象徴だからこそ、「継続・努力・到達」に関わる運気に強く働く。変化よりも成長、スピードよりも深さを必要とするテーマにおいて、山は不動の支柱となるのである。

夢分析

夢における「山」は、一般的に目標・試練・到達点を象徴している。山が高ければ高いほど、越えるべき課題の規模や人生の目標の大きさが映し出される。また、山は自己成長の過程や内的葛藤、精神性の発展とも関係しており、「どのように山と向き合っていたか」が夢解釈の要点となる。

山を登っていたか、眺めていたか、滑落していたかによって、現実における課題への向き合い方や心の状態が読み取れる。

1.山を登る夢

目標に向かって努力している証。夢の中で順調に登っていたなら、現実でも手応えが得られる段階にある。逆に、登るのに苦戦していたなら、現在の進み方や戦略の見直しが必要。

2.山の頂上に立つ夢

目標達成、または一つの人生の節目を迎える暗示。達成感を伴っていた場合は充実感を、孤独感を覚えた場合は次なる挑戦への不安を示す。

3.山を見上げる夢

目の前にある課題や目標の存在を強く意識している状態。今はまだ取り掛かっていない、あるいは躊躇している状況を示すことが多い。

4.山を見下ろす夢

過去の経験を振り返り、今の自分の位置や進歩を確認しているときに見ることがある。心の余裕や自信を取り戻しているサインとも読める。

5.山で迷う夢

人生の方向性に迷いがある状態。特に自己探求やキャリア、人間関係において「どの道を進むべきか」が不透明になっていることを示す。

6.山から落ちる夢

挫折や不安を象徴する。現実での大きなプレッシャーや失敗への恐れが表出したもの。高い山ほどプレッシャーや期待の大きさを反映する。

7.山小屋や避難所にいる夢

一時的な休息や内省の必要性を示す。大きな目標や試練に立ち向かう前に、心身の回復や準備期間が求められているサインといえる。

まとめ

山の夢は、魂の「登攀」の記録である。

そこには困難の影もあれば、到達の歓びもある。

夢の中で見た山が語りかけるのは、今、どの地点にいて、どこへ向かおうとしているかという「人生の等高線」である。

登る覚悟も、立ち止まる勇気も、そして見上げる憧れも、すべてが人生の一部。

だからこそ、夢の山に映る姿は、あなた自身の「歩む力」を映し出している。

登ることで見える景色がある

山は、試練や成長の象徴であると同時に、精神的覚醒の道標でもある。日本神話における神々の降臨地、中国思想における仙境、西洋における神との邂逅の舞台として、山は常に「人と神」「地と天」の境界を担ってきた。タロットにおいても、多くの山が象徴的に描かれ、それぞれの人物の内なる挑戦を映し出している。夢に現れる山は、私たちの現在地とこれから進む道を映し出す鏡であり、人生の地図を描く手がかりとなる。

【Breakthrough Messages Tarot】今日のメッセージ・明日のヒント・タロットメール鑑定

・あなたの「本当の望み(顕在目標と潜在欲求)」を深く読み解きます

・「今日・明日、あるいは近いうちに意識すべき具体的な行動や心の持ち方」をお伝えします

・タロット展開法は「Breakthrough Messages スプレッド:7枚引き」

・鑑定文は6000文字前後

・サンプル鑑定書公開中。

⇒鑑定価格:12,800円(税込)